L’Inde et le Pakistan sont voisins et tous les deux des puissances dotées d’arsenaux nucléaires. Nés de la partition de l’ex-empire des Indes après le retrait du colonisateur britannique en 1947, les deux pays se sont fait la guerre à plusieurs reprises et entretiennent des relations compliquées jalonnées de tensions, d’attentats et de guerres.

New Delhi accuse le gouvernement pakistanais et son bras de renseignements, l’Inter-Services Intelligence (ISI), d’avoir fomenté les récentes attaques et a pris une salve de sanctions diplomatiques et consulaires visant le Pakistan, dont la suspension d’un traité vieux de quelque soixante ans sur le partage des eaux du fleuve Indus.

À lire aussiLe traité des eaux de l’Indus au cœur des tensions entre l’Inde et le Pakistan

Le gouvernement indien menace par ailleurs de frapper militairement des cibles sur le sol pakistanais afin de dissuader de futures attaques. Islamabad, qui nie être impliqué dans l’attentat au Cachemire, réclame une « enquête neutre » pour déterminer les responsabilités. En réponse aux sanctions indiennes, le Pakistan a annoncé pour sa part une série de mesures, allant de la suspension des traités en vigueur jusqu’au renvoi des diplomates, en passant par l’annulation de visas des ressortissants indiens.

Parallèlement, depuis une semaine, des escarmouches opposent quotidiennement les soldats indiens et pakistanais de part et d’autre de la frontière entre les deux pays au Cachemire. La communauté internationale craint que ces tensions ne dégénèrent en guerre nucléaire entre les deux frères ennemis.

Retour en cinq points sur l’origine et les causes de la brouille indo-pakistanaise.

1 – Les cicatrices profondes de la partition

L’origine de la brouille entre l’Inde et le Pakistan remonte à 1947, lorsque les deux pays accèdent à l’indépendance après deux siècles de colonisation britannique.

Les musulmans craignant d’être submergés par la majorité hindoue, avaient fait pression sur l’administration anglaise partante pour partager le sous-continent entre une Inde à majorité hindoue et un Pakistan à majorité musulmane, formé de deux territoires distincts : le Pakistan occidental et le Pakistan oriental (aujourd’hui le Bangladesh), séparés géographiquement.

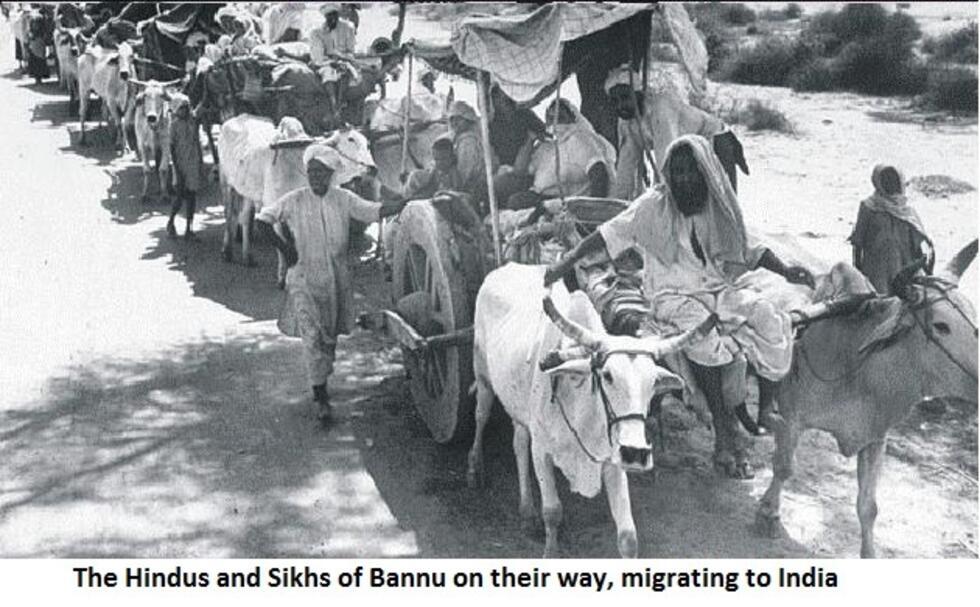

Cette partition s’avère particulièrement violente, jetant sur les routes 15 millions d’hommes et de femmes. Elle rime aussi avec émeutes et massacres, faisant plus d’un million de victimes. Les violences de la partition ont laissé des cicatrices profondes dans la psyché collective des deux pays.

2 – Le conflit du Cachemire

La question du Cachemire est au cœur de la rivalité qui oppose les deux frères ennemis depuis leur indépendance. Sous la colonisation, le Cachemire, situé à la frontière nord-ouest, entre l’Inde et le Pakistan, faisait partie des 600 principautés rattachées à l’administration britannique mais jouissant d’une certaine autonomie.

Logiquement, avec une population à majorité musulmane, le Cachemire devait rejoindre le Pakistan, mais le maharaja hindou qui dirigeait le territoire préféra se rallier à l’Inde laïque plutôt que l’État islamique pakistanais, avec des conséquences graves sur les relations bilatérales encore de nos jours.

Revendiqué par l’Inde et le Pakistan, le Cachemire a été à l’origine de trois guerres entre les deux pays. La première a éclaté dans la foulée de l’indépendance, dès l’automne 1947. Elle prit fin en 1949, avec la proclamation d’un cessez-le-feu sous l’égide des Nations unies. La résolution de l’ONU prévoyant un référendum pour déterminer l’avenir du Cachemire est restée lettre morte, faute des conditions requises pour l’organisation du vote.

Une ligne de contrôle, le long de laquelle les hostilités se sont arrêtées en 1949, partage aujourd’hui le Cachemire entre l’Azad Kashmir, occupé par le Pakistan, soit 37% du territoire, et l’État du Jammu-et-Cachemire gouverné par l’Inde, soit 63% du territoire. Les deux pays se sont livré deux autres guerres, en 1965, puis en 1999, sans réussir à changer la donne. L’Inde comme le Pakistan voudrait imposer sa souveraineté sur l’ensemble du territoire cachemiri.

3 – La guerre de libération du Bangladesh

Dès la fin des années 1960, le Pakistan accuse l’Inde de fomenter des troubles dans la partie orientale de son territoire, en profitant du mécontentement de la population. En 1971, une guerre civile éclate, opposant la population « bengaliphone » du Pakistan oriental à l’État pakistanais.

Le conflit s’achève avec l’intervention de l’armée indienne et la naissance du Bangladesh, le 16 décembre 1971. Trois millions de personnes ont trouvé la mort dans cette guerre. Les Pakistanais n’oublient pas le rôle que l’Inde a joué pour aider le Bangladesh à s’arracher à leur autorité et espèrent prendre leur revanche dans le Cachemire.

À lire aussiChronologie: le Bangladesh en 7 dates

4 – Le terrorisme transfrontalier

Les enjeux sécuritaires en Asie du Sud changent de nature à partir des années 1970 avec les premiers essais nucléaires indiens en 1974. En deux décennies, le Pakistan parvient à accéder à son tour à la dissuasion nucléaire et à la parité avec l’Inde sur le plan militaire non-conventionnel. L’accumulation des armes nucléaires de part et d’autre de la frontière rend la situation sécuritaire particulièrement tendue dans cette partie du monde.

Par conséquent, les guerres conventionnelles de grande envergure, comme ce que les deux pays se sont livré depuis l’indépendance, ne sont plus de mise. L’Inde, comme le Pakistan, craint de voir la guerre déboucher sur des crises nucléaires susceptibles de mettre en danger leur existence. Les guerres ont donc été remplacées par des actes de terrorisme et le Cachemire est le premier territoire à en faire les frais.

Théâtre à partir de 1989 d’une insurrection séparatiste revendiquant l’indépendance ou le rattachement de la province au Pakistan, l’ancienne principauté assiste à une multiplication d’attentats visant militaires et civils. L’Inde accuse les services de renseignements pakistanais de financer et d’entraîner les militants terroristes sur son territoire avant de les envoyer perpétrer des attaques-suicides dans le Cachemire indien.

D’autres régions indiennes ne sont pas épargnées par le terrorisme, comme en témoignent, pour ne citer que les cas les plus marquants, l’attaque du Parlement indien en 2001 ou encore la série d’attentats terroristes qui causa la mort de 166 personnes à Bombay en 2008. Ces attentats sont imputés à des groupes terroristes basés au Pakistan et ils ont pour conséquence la suspension pour longtemps du processus de dialogue entre les deux pays.

Manifestement, la même logique est à l’œuvre depuis l’attentat du 22 avril dernier, visant des touristes au Cachemire.

5 – « Saffronisation » de l’Inde

L’arrivée au pouvoir à New Delhi en 2014 d’un parti hindouiste (le BJP) xénophobe et particulièrement hostile aux minorités musulmanes, a été un tournant dans les relations indo-pakistanaises.

Pour l’establishment pakistanais, c’est la confirmation de la théorie des deux nations qui a présidé à la partition de l’Inde britannique en 1947. L’intensification des attaques contre les musulmans, sous le gouvernement hindouiste, a accru l’inquiétude du voisin pakistanais.

Les deux pays ont frôlé un nouveau conflit lorsque, juste avant les législatives indiennes de 2019, un attentat-suicide à la bombe a tué au moins 40 soldats indiens. L’attentat avait été revendiqué par le groupe militant Jaish-e-Mohammed, basé au Pakistan. L’Inde avait alors répliqué en menant des frappes aériennes sur le sol pakistanais.

Réélu, le Premier ministre ultranationaliste Narendra Modi a annulé d’un trait de plume la semi-autonomie dont jouissait l’État du Jammu-et-Cachemire, une semi-autonomie inscrite dans la Constitution indienne. Islamabad a condamné vivement cette décision qui vise à intégrer totalement le Cachemire dans l’ensemble administratif et politique indien.

Pour le Pakistan, cette démarche indienne éloigne un peu plus la possibilité de résoudre le conflit du Cachemire par le référendum mandaté par l’ONU, qui aurait permis aux Cachemiris de déterminer leur propre statut.